Zweiweg-Gleichrichter Rechner

Berechnung von Brückengleichrichtern: Effektivspannung, Mittelspannung und Spannungsverluste

Geben Sie die Eingangsspannung (Effektiv- oder Spitzenspannung) und die Gesamtdiodenspannung ein und klicken Sie auf Berechnen um die Ausgangsspannungen des Brückengleichrichters zu ermitteln.

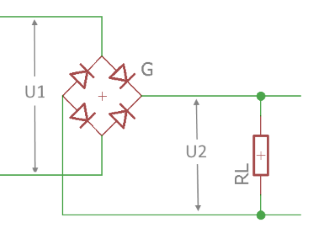

Zweiweg-Gleichrichter (Brückengleichrichter) verstehen

Der Brückengleichrichter ist die gebräuchlichste und effizienteste Art der Gleichrichtung. Er verwendet vier Dioden in Brückenschaltung und nutzt beide Halbwellen der Eingangsspannung. Die negativen Halbwellen werden durch das zweite Diodenpaar "umgeklappt", wodurch eine pulsierende Gleichspannung mit geringer Welligkeit entsteht.

🌉 Brückenprinzip

Vollwellengleichrichtung:

📊 Spannungswerte

Hohe Effizienz:

✅ Vorteile

- • Geringste Welligkeit (38% vs. 121%)

- • Beste Transformator-Ausnutzung

- • Hohe Ausgangsspannung

- • Keine Mittelpunkt-Anzapfung nötig

❌ Nachteile

- • Vier Dioden erforderlich (höhere Kosten)

- • Doppelter Spannungsabfall (2×UD)

- • Etwas komplexerer Aufbau

- • Höhere Verluste bei niedrigen Spannungen

Grundformeln der Brückengleichrichtung

⚡ Spannungsbeziehungen

Ausgangsspannung und Verluste:

\[U_{2s} = U_{1s} - 2 \times U_D\] \[U_{1s} = U_{1eff} \cdot \sqrt{2} \text{ (Spitzenspannung)}\] \[2 \times U_D = 1,4 \text{ V (zwei Si-Dioden)}\]

U₂s: Spitzenspannung nach den Dioden

📊 Mittelwert und Effektivwert

Berechnung der Ausgangsspannungen:

\[U_{mittel} = \frac{2 \times U_{2s}}{\pi} \approx 0,636 \times U_{2s}\] \[U_{eff} = \frac{U_{2s}}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \times U_{2s}\] \[\text{Formfaktor: } \frac{U_{eff}}{U_{mittel}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1,11\]

🌊 Welligkeit und Ripple

Kennwerte der pulsierenden Gleichspannung:

\[\text{Welligkeit: } r = \frac{U_{wechsel}}{U_{mittel}} = \sqrt{\left(\frac{U_{eff}}{U_{mittel}}\right)^2 - 1}\] \[r = \sqrt{1,11^2 - 1} \approx 0,38 = 38\%\] \[\text{Grundfrequenz: } f_{ripple} = 2 \times f_{netz}\]

Signalverläufe

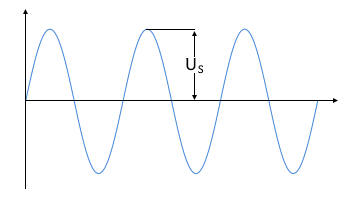

Eingangsspannung US

Sinusförmige Wechselspannung

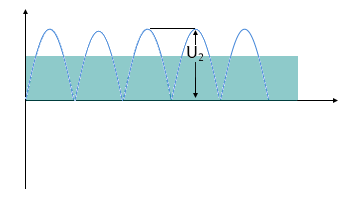

Ausgangsspannung U₂

Beide Halbwellen, pulsierende Gleichspannung

Praktische Beispiele

📝 Beispiel 1: 24V-Netzteil

Aufgabe: Standard 24V-Netzteil mit Brückengleichrichtung

Gegeben: Ueff = 18 V (Sekundärspannung), 2×UD = 1,4 V

Berechnung:

\[U_{1s} = 18 \cdot \sqrt{2} = 25,5 \text{ V}\] \[U_{2s} = 25,5 - 1,4 = 24,1 \text{ V}\] \[U_{mittel} = \frac{2 \times 24,1}{\pi} = 15,3 \text{ V}\] \[U_{eff} = \frac{24,1}{\sqrt{2}} = 17,0 \text{ V}\]

Ergebnis: Ausgangsspannung 15,3 V DC mit 38% Welligkeit (deutlich besser als Einweg).

📝 Beispiel 2: Labornetzteil 30V

Aufgabe: Regelbares Labornetzteil mit Brückengleichrichter

Gegeben: Ueff = 24 V, 2×UD = 1,4 V (Schottky: 1,0 V)

Berechnung:

\[U_{1s} = 24 \cdot \sqrt{2} = 33,9 \text{ V}\] \[\text{Si-Dioden: } U_{2s} = 33,9 - 1,4 = 32,5 \text{ V}\] \[\text{Schottky: } U_{2s} = 33,9 - 1,0 = 32,9 \text{ V}\] \[U_{mittel} = \frac{2 \times 32,5}{\pi} = 20,7 \text{ V}\]

Ergebnis: Schottky-Dioden erhöhen Ausgangsspannung um 0,4V (weniger Verluste).

Vergleich mit anderen Gleichrichtern

🏆 Brückengleichrichter

- • Welligkeit: 38% (beste)

- • Frequenz: 2×fnetz (100Hz)

- • Effizienz: Hoch (beide Halbwellen)

- • Transformator: Optimal genutzt

❌ Einweggleichrichter

- • Welligkeit: 121% (schlechte)

- • Frequenz: 1×fnetz (50Hz)

- • Effizienz: Niedrig (nur positive HW)

- • Transformator: Schlecht genutzt

Praktische Anwendungen

🏭 Industrielle Netzteile

- • Standard-Schaltnetzteile

- • Laborversorgungen

- • Schweißgeräte

- • Motor-Antriebe (DC)

💡 Verbraucher-Elektronik

- • PC-Netzteile (Vorstufe)

- • Audio-Verstärker

- • LED-Treiber (Hochleistung)

- • Batterieladegeräte

⚡ Hochleistungsanwendungen

- • USV-Anlagen

- • Elektrolyse-Gleichrichter

- • Galvanik-Anlagen

- • Traktions-Gleichrichter

🔬 Labor und Prüftechnik

- • Regelbare DC-Quellen

- • Konstantstrom-Quellen

- • Elektronische Lasten

- • Präzisions-Messgeräte

💡 Praktische Tipps:

- Diodenauswahl: Fast-Recovery-Dioden für Schaltnetzteile

- Schottky-Dioden: Bei niedrigen Spannungen wegen geringerem Spannungsabfall

- Dimensionierung: Dioden müssen Spitzenspannung und Strom aushalten

- Kühlung: Bei hohen Strömen ausreichende Wärmeableitung vorsehen

🏆 Warum Brückengleichrichter Standard sind:

- Beste Effizienz: Beide Halbwellen werden genutzt

- Geringste Welligkeit: Nur 38% statt 121% (Einweg)

- Hohe Ausgangsspannung: Fast volle Eingangsspannung

- Universell einsetzbar: Von mW bis MW-Bereich

Grundlagen

Leitungswiderstand

kVA aus Ampere und Volt

Dezibel in linearen Faktor umrechnen

Dezibel, Spannung, Leistung umrechnen

Ohmsche Gesetz

Coulombsche Gesetz

Batterie Kapazität

Elektrizitätsmenge

Elektrische Energie

Elektrische Leistung

Elektrische Ladung

Innenwiderstand einer Stromquelle

Kondensator Kapazität

Spannungverlust auf einer Leitung

Tabelle der Temperaturkoeffizienten

Temperaturabhängigkeit vom Widerstand

Schaltungen mit Widerständen

PI-Dämpfungsglied

T-Dämpfungsglied

2 Parallelwiderstände

Mehrere Parallelwiderstände

Serienwiderstände

unbelasteter Spannungsteiler

belasteter Spannungsteiler

Vorwiderstand (Voltmeter)

Parallelwiderstand (Ampermeter)

Schaltungen mit Kondensatoren

Mehrere Kondensatoren Reihenschaltung

Zwei Kondensatoren Reihenschaltung

Blindwiderstand XC eines Kondensators

Zeitkonstante eines R/C-Glieds

Ladespannung zu einem Zeitpunkt

Kondensatorspannung zu einem Zeitpunkt

R oder C zu einer Ladespannung

RC Reihenschaltung

RC Parallelschaltung

RC Hochpass

RC Tiefpass

RC Differenzierer

RC Integrierierer

RC Grenzfrequenz berechnen

R + C bei gegebener Impedanz

Schaltungen mit Spulen

Induktivität einer Spule

Blindwiderstand einer Spule

L/R Reihenschaltung

L/R Parallelschaltung

L/R Hochpass

L/R Tiefpass

L/R Grenzfrequenz

L/R Differenzierglied

Transformator

Kondensatoren und Spulen

Resonanzfrequenz

Serienschwingkreis

Parallelschwingkreis

Parallelschaltung

Serienschaltung

Gleichrichter- und Dioden

Einweg Gleichrichtung

Einweg Gleichrichtung mit Ladekondensator

Zweiweg Gleichrichtung

Zweiweg Gleichrichtung mit Ladekondensator

LED Vorwiderstand

Vorwiderstand zur Zenerdiode mit variabler Last

Vorwiderstand zur Zenerdiode