Pi-Dämpfungsglied Rechner

Rechner und Formeln zur Berechnung der Widerstände eines Pi-Dämpfungsglied

Hinweis zur Bedienung: Wählen Sie die Berechnungsmethode (dB-Dämpfung oder Spannungsverhältnis), geben Sie die Systemimpedanz und die entsprechenden Werte ein. Der Rechner berechnet die beiden Widerstandswerte R₁ (Serie) und R₂ (Parallel) für das π-Dämpfungsglied.

Standard-Impedanzen:

- 50Ω: Standard in der Hochfrequenztechnik (Funk, Mobilfunk)

- 75Ω: Standard in der Videotechnik (Antenne, Kabel-TV)

- 600Ω: Standard in der professionellen Audiotechnik

- 100Ω: Differenzielle Signale (Ethernet, USB)

Grundbegriffe einfach erklärt

π-Dämpfungsglied: "Kontrollierte Signalabschwächung mit Impedanzanpassung"

Ein π-Dämpfungsglied reduziert die Signalamplitude um einen definierten Betrag, während es

gleichzeitig die Impedanz des Systems konstant hält.

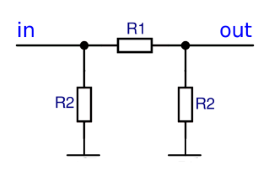

Serienwiderstand R₁: "Verbindung zwischen Ein- und Ausgang"

Dieser Widerstand liegt im Signalweg und bestimmt hauptsächlich die Dämpfung.

Parallelwiderstände R₂: "Impedanzanpassung am Ein- und Ausgang"

Diese identischen Widerstände sorgen für die korrekte Impedanz und Reflexionsfreiheit.

Praktische Anwendungsbeispiele

Beispiel 1 - HF-Messtechnik:

"50Ω-System, 20dB Dämpfung für Oszilloskop-Messung:"

R₁ = 50Ω × (10² - 1) ÷ (2 × 10) = 247.5Ω

R₂ = 50Ω × (10 + 1) ÷ (10 - 1) = 61.1Ω

Beispiel 2 - Audio-Dämpfung:

"600Ω-Audio-System, 6dB Dämpfung (Faktor 2):"

R₁ = 600Ω × (2² - 1) ÷ (2 × 2) = 450Ω

R₂ = 600Ω × (2 + 1) ÷ (2 - 1) = 1800Ω

Beispiel 3 - Video-Technik:

"75Ω-Video-System, 10dB Dämpfung:"

a = 10^(10/20) = 3.16

R₁ = 75Ω × (3.16² - 1) ÷ (2 × 3.16) = 186Ω

R₂ = 75Ω × (3.16 + 1) ÷ (3.16 - 1) = 144Ω

Dämpfungsglied-Topologien im Vergleich

| Topologie | Aufbau | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|

| π-Glied | 2 Parallel-, 1 Serienwiderstand | Gute Impedanzanpassung | Höhere Verlustleistung |

| T-Glied | 2 Serien-, 1 Parallelwiderstand | Geringere Verluste | Schlechteres Reflexionsverhalten |

| L-Glied | 1 Serien-, 1 Parallelwiderstand | Einfachster Aufbau | Begrenzte Dämpfungswerte |

Anwendungsgebiete

Hochfrequenztechnik:

- Signalgeneratoren: Ausgangspegelanpassung

- Verstärker: Zwischen Stufen zur Entkopplung

- Messgeräte: Eingangsschutz und Pegelanpassung

- Antennentechnik: SWR-Verbesserung

Audiotechnik:

- Mischpulte: Kanalanpassung

- Verstärker: Pegeldämpfung

- Messgeräte: Eingangsdämpfung

- Studioequipment: Signalrouting

Schaltbild eines π-Dämpfungsglieds

Formeln zum π-Dämpfungsglied

Grundformeln

Dämpfungsfaktor aus dB-Wert: \[\displaystyle a = \frac{U_1}{U_2} = 10^{\frac{\Delta L_{dB}}{20}}\]

Dämpfungsfaktor aus Spannungsverhältnis: \[\displaystyle a = \frac{U_{ein}}{U_{aus}}\]

Widerstandsberechnung

Serienwiderstand R₁: \[\displaystyle R_1 = Z \times \frac{a^2 - 1}{2a}\]

Parallelwiderstände R₂: \[\displaystyle R_2 = Z \times \frac{a + 1}{a - 1}\]

Legende:

- \(a\) - Dämpfungsfaktor (linear)

- \(\Delta L_{dB}\) - Dämpfung in Dezibel

- \(Z\) - Systemimpedanz (Ω)

- \(R_1\) - Serienwiderstand (Ω)

- \(R_2\) - Parallelwiderstand (Ω)

- \(U_1, U_{ein}\) - Eingangsspannung

- \(U_2, U_{aus}\) - Ausgangsspannung

Rechenbeispiel 1: Standard HF-Dämpfungsglied

50Ω-System, 6dB Dämpfung: \[a = 10^{6/20} = 1.995 \approx 2\] \[R_1 = 50\Omega \times \frac{2^2 - 1}{2 \times 2} = 50\Omega \times \frac{3}{4} = 37.5\Omega\] \[R_2 = 50\Omega \times \frac{2 + 1}{2 - 1} = 50\Omega \times 3 = 150\Omega\]

Rechenbeispiel 2: Hohe Dämpfung

75Ω-Video-System, 40dB Dämpfung: \[a = 10^{40/20} = 100\] \[R_1 = 75\Omega \times \frac{100^2 - 1}{2 \times 100} = 75\Omega \times \frac{9999}{200} = 3749.6\Omega\] \[R_2 = 75\Omega \times \frac{100 + 1}{100 - 1} = 75\Omega \times \frac{101}{99} = 76.5\Omega\]

Erweiterte Berechnungen

Verlustleistung im Dämpfungsglied: \[\displaystyle P_{verlust} = P_{ein} \times \left(1 - \frac{1}{a^2}\right)\]

Rückflussdämpfung (Return Loss):

Bei korrekter Dimensionierung ist die Rückflussdämpfung theoretisch unendlich groß.

Bandbreite:

Reine Widerstandsnetzwerke sind frequenzunabhängig und haben theoretisch unbegrenzte Bandbreite.

Praktische Dimensionierung

Widerstandstoleranz:

- Standard-Anwendungen: 5% Toleranz ausreichend

- Messgeräte: 1% oder besser erforderlich

- Hochpräzision: 0.1% für Labor-Standards

Leistungsberechnung:

Die maximale Eingangsleistung ist durch den schwächsten Widerstand begrenzt:

\[\displaystyle P_{max} = \min\left(\frac{U_{max}^2}{R_1}, \frac{U_{max}^2}{R_2}\right)\]

Frequenzverhalten

Ideales Verhalten:

Reine Widerstandsnetzwerke sind frequenzunabhängig und haben konstante Dämpfung

von DC bis in den GHz-Bereich.

Parasitäre Effekte:

- Induktivität: Drahtwiderstände bei hohen Frequenzen

- Kapazität: Gehäuse und Leiterbahnen

- Skin-Effekt: Frequenzabhängiger Widerstand

Aufbau-Varianten

Diskrete Widerstände:

- THT-Widerstände: Für Prototypen und Reparaturen

- SMD-Widerstände: Kompakte Bauweise

- Precision-Widerstände: Für Messgeräte

Integrierte Lösungen:

- Dünnfilm-Netzwerke: Höchste Präzision

- Keramik-Substrate: HF-optimiert

- Koaxiale Dämpfungsglieder: 50Ω-Standard

Qualitätskriterien

Wichtige Parameter:

- Dämpfungsgenauigkeit: ±0.1dB für Präzisionsanwendungen

- Rückflussdämpfung: >30dB für gute Anpassung

- Frequenzgang: ±0.1dB über den Nutzbereich

- Temperaturstabilität: <50ppm /°C

Fehlervermeidung

Häufige Fehler:

- Falsche Impedanz: Berücksichtigung der Systemimpedanz

- Überlastung: Leistungsberechnung beachten

- Parasitäre Effekte: Layout bei hohen Frequenzen

- Toleranzen: Widerstandsstreuung in der Serienfertigung

Das π-Dämpfungsglied ist eine fundamentale Schaltung in der Signal- und Hochfrequenztechnik. Seine Fähigkeit zur kontrollierten Signaldämpfung bei gleichzeitiger Impedanzanpassung macht es unverzichtbar für Messgeräte, Signalgeneratoren und HF-Systeme. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für optimale Systemperformance.

Grundlagen

Leitungswiderstand

kVA aus Ampere und Volt

Dezibel in linearen Faktor umrechnen

Dezibel, Spannung, Leistung umrechnen

Ohmsche Gesetz

Coulombsche Gesetz

Batterie Kapazität

Elektrizitätsmenge

Elektrische Energie

Elektrische Leistung

Elektrische Ladung

Innenwiderstand einer Stromquelle

Kondensator Kapazität

Spannungverlust auf einer Leitung

Tabelle der Temperaturkoeffizienten

Temperaturabhängigkeit vom Widerstand

Schaltungen mit Widerständen

PI-Dämpfungsglied

T-Dämpfungsglied

2 Parallelwiderstände

Mehrere Parallelwiderstände

Serienwiderstände

unbelasteter Spannungsteiler

belasteter Spannungsteiler

Vorwiderstand (Voltmeter)

Parallelwiderstand (Ampermeter)

Schaltungen mit Kondensatoren

Mehrere Kondensatoren Reihenschaltung

Zwei Kondensatoren Reihenschaltung

Blindwiderstand XC eines Kondensators

Zeitkonstante eines R/C-Glieds

Ladespannung zu einem Zeitpunkt

Kondensatorspannung zu einem Zeitpunkt

R oder C zu einer Ladespannung

RC Reihenschaltung

RC Parallelschaltung

RC Hochpass

RC Tiefpass

RC Differenzierer

RC Integrierierer

RC Grenzfrequenz berechnen

R + C bei gegebener Impedanz

Schaltungen mit Spulen

Induktivität einer Spule

Blindwiderstand einer Spule

L/R Reihenschaltung

L/R Parallelschaltung

L/R Hochpass

L/R Tiefpass

L/R Grenzfrequenz

L/R Differenzierglied

Transformator

Kondensatoren und Spulen

Resonanzfrequenz

Serienschwingkreis

Parallelschwingkreis

Parallelschaltung

Serienschaltung

Gleichrichter- und Dioden

Einweg Gleichrichtung

Einweg Gleichrichtung mit Ladekondensator

Zweiweg Gleichrichtung

Zweiweg Gleichrichtung mit Ladekondensator

LED Vorwiderstand

Vorwiderstand zur Zenerdiode mit variabler Last

Vorwiderstand zur Zenerdiode