Widerstand Parallelschaltung für 2 Widerstände Rechner

Rechner und Formel zur Berechnung zweier Widerstände einer Parallelschaltung

Hinweis zur Bedienung: Wählen Sie, was berechnet werden soll (Gesamtwiderstand oder Parallelwiderstand R₂). Geben Sie die bekannten Widerstandswerte ein. Der Rechner berechnet den gesuchten Wert nach den Gesetzen der Parallelschaltung.

Wichtige Eigenschaften der Parallelschaltung:

- Spannung: An allen Widerständen gleich (U₁ = U₂ = Uges)

- Strom: Teilt sich auf (Iges = I₁ + I₂)

- Gesamtwiderstand: Immer kleiner als der kleinste Einzelwiderstand

- Anwendung: Haushaltsgeräte, LED-Beleuchtung, Messtechnik

Grundbegriffe einfach erklärt

Parallelschaltung: "Mehrere Wege für den Strom"

Bei einer Parallelschaltung sind die Widerstände nebeneinander geschaltet. Der Strom kann

sich auf verschiedene Wege aufteilen, wie Wasser in mehreren parallel verlaufenden Rohren.

Gesamtwiderstand: "Der Widerstand, den die ganze Schaltung bietet"

Da der Strom mehrere Wege hat, ist der Gesamtwiderstand immer kleiner als jeder Einzelwiderstand.

Mehr parallele Wege = weniger Gesamtwiderstand.

Stromaufteilung: "Umgekehrt proportional zum Widerstand"

Der Strom fließt bevorzugt durch den kleineren Widerstand. Bei gleichen Widerständen

teilt sich der Strom gleichmäßig auf.

Praktische Anwendungsbeispiele

Beispiel 1 - LED-Parallelschaltung:

"Zwei LEDs mit je 330Ω Vorwiderstand parallel geschaltet:"

Rges = (330Ω × 330Ω) ÷ (330Ω + 330Ω) = 165Ω

→ Gesamtstrom verdoppelt sich, jede LED bekommt halben Strom

Beispiel 2 - Messbereichserweiterung:

"Amperemeter 1mA Vollausschlag, Ri=100Ω, gewünschter Bereich 10mA:"

Rshunt = (100Ω × (1mA÷9mA)) ÷ (100Ω - (1mA÷9mA)) = 11,11Ω

→ 9mA fließen durch Shunt, 1mA durch Messwerk

Beispiel 3 - Hausinstallation:

"Steckdosenkreis: mehrere Verbraucher parallel an 230V:"

Jeder Verbraucher bekommt volle Spannung, Ströme addieren sich am Sicherungsautomaten.

Parallelschaltung vs. Reihenschaltung

| Eigenschaft | Parallelschaltung | Reihenschaltung |

|---|---|---|

| Spannung | An jedem Widerstand gleich | Teilt sich auf die Widerstände auf |

| Strom | Teilt sich auf die Widerstände auf | Durch jeden Widerstand gleich |

| Gesamtwiderstand | Kleiner als kleinster Einzelwiderstand | Summe aller Einzelwiderstände |

| Ausfallsicherheit | Ein Widerstand defekt → andere funktionieren | Ein Widerstand defekt → Kreis unterbrochen |

| Anwendung | Hausinstallation, Beleuchtung | Spannungsteiler, Messschaltungen |

Anwendungsgebiete der Parallelschaltung

Haushalts- und Gebäudetechnik:

- Steckdosenkreise: Jede Steckdose hat volle Netzspannung

- Beleuchtung: Schalter für einzelne Lampen möglich

- Haushaltsgeräte: Unabhängiger Betrieb verschiedener Geräte

Elektronik und Messtechnik:

- Messbereichserweiterung: Shunt-Widerstände für Amperemeter

- Stromteiler: Definierte Stromaufteilung

- Redundanz: Backup-Pfade für kritische Schaltungen

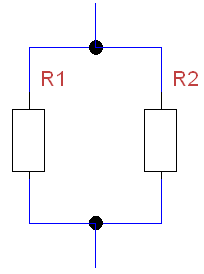

Schaltbild einer Parallelschaltung zweier Widerstände

Formeln zur Parallelschaltung

Grundformeln

Leitwert-Addition (allgemeine Form): \[\displaystyle \frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + ...\]

Für zwei Widerstände (Produktformel): \[\displaystyle R_{ges} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}\]

Umstellungen und Ableitungen

Parallelwiderstand R₂ berechnen: \[\displaystyle R_2 = \frac{R_1 \times R_{ges}}{R_1 - R_{ges}}\]

R₁ berechnen (falls R₂ und Rges bekannt): \[\displaystyle R_1 = \frac{R_2 \times R_{ges}}{R_2 - R_{ges}}\]

Legende:

- \(R_{ges}\) - Gesamtwiderstand der Parallelschaltung (Ω)

- \(R_1, R_2\) - Einzelwiderstände (Ω)

- \(I_{ges}\) - Gesamtstrom (A)

- \(I_1, I_2\) - Teilströme durch die Widerstände (A)

- \(U\) - Spannung (an allen Widerständen gleich) (V)

Rechenbeispiel 1: Standard-Parallelschaltung

Zwei Widerstände 60Ω und 30Ω parallel: \[R_{ges} = \frac{60\Omega \times 30\Omega}{60\Omega + 30\Omega} = \frac{1800}{90} = 20\Omega\] Kontrolle über Leitwerte: \[\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{60\Omega} + \frac{1}{30\Omega} = 0,0167 + 0,0333 = 0,05\text{S}\] \[R_{ges} = \frac{1}{0,05\text{S}} = 20\Omega\] ✓

Rechenbeispiel 2: Gesuchter Parallelwiderstand

R₁ = 100Ω, gewünschter Rges = 40Ω. Welcher R₂? \[R_2 = \frac{100\Omega \times 40\Omega}{100\Omega - 40\Omega} = \frac{4000}{60} = 66,67\Omega\] Verifikation: \[R_{ges} = \frac{100\Omega \times 66,67\Omega}{100\Omega + 66,67\Omega} = 40\Omega\] ✓

Erweiterte Berechnungen

Stromaufteilung bei Parallelschaltung: \[\displaystyle I_1 = I_{ges} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}\] \[\displaystyle I_2 = I_{ges} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}\]

Leistungsverteilung: \[\displaystyle P_1 = \frac{U^2}{R_1}, \quad P_2 = \frac{U^2}{R_2}\] \[\displaystyle P_{ges} = P_1 + P_2 = U^2 \times \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)\]

Besondere Fälle

Gleiche Widerstände parallel:

Bei n gleichen Widerständen R parallel:

\[\displaystyle R_{ges} = \frac{R}{n}\]

Beispiel: 3 × 90Ω parallel → Rges = 30Ω

Sehr unterschiedliche Widerstände:

Wenn R₁ << R₂, dann Rges ≈ R₁

Der kleinere Widerstand dominiert das Ergebnis.

Praktische Dimensionierung

Shunt-Widerstand für Messbereichserweiterung: \[\displaystyle R_{shunt} = \frac{R_{Messwerk}}{n-1}\] wobei n = gewünschter Erweiterungsfaktor

Stromteiler-Verhältnis:

Für Verhältnis I₁:I₂ = 1:k:

\[\displaystyle R_2 = \frac{R_1}{k}\]

Toleranzbetrachtungen

Auswirkung von Widerstandstoleranzen:

Bei Widerständen mit ±5% Toleranz kann Rges um ±3% bis ±7% schwanken,

abhängig von den Widerstandswerten und deren Korrelation.

Fehlerquellen und -vermeidung

Häufige Rechenfehler:

- Reihenschaltungs-Formel verwendet: Rges = R₁ + R₂ (falsch!)

- Division vergessen: Rges = R₁ × R₂ ohne ÷(R₁ + R₂)

- Einheiten nicht beachtet: Mischung von Ω, kΩ, MΩ

Messtechnische Anwendungen

Innenwiderstand von Messgeräten:

Voltmeter parallel: Rges = RSchaltung || RVoltmeter

→ Hochohmiges Voltmeter erforderlich (RV >> RSchaltung)

Die Parallelschaltung ist fundamental für die Elektrotechnik und ermöglicht den unabhängigen Betrieb verschiedener Verbraucher bei konstanter Spannung. Das Verständnis der Strom- und Widerstandsgesetze ist essentiell für sichere und effiziente Schaltungsdesigns in Haushalt, Industrie und Elektronik.

Grundlagen

Leitungswiderstand

kVA aus Ampere und Volt

Dezibel in linearen Faktor umrechnen

Dezibel, Spannung, Leistung umrechnen

Ohmsche Gesetz

Coulombsche Gesetz

Batterie Kapazität

Elektrizitätsmenge

Elektrische Energie

Elektrische Leistung

Elektrische Ladung

Innenwiderstand einer Stromquelle

Kondensator Kapazität

Spannungverlust auf einer Leitung

Tabelle der Temperaturkoeffizienten

Temperaturabhängigkeit vom Widerstand

Schaltungen mit Widerständen

PI-Dämpfungsglied

T-Dämpfungsglied

2 Parallelwiderstände

Mehrere Parallelwiderstände

Serienwiderstände

unbelasteter Spannungsteiler

belasteter Spannungsteiler

Vorwiderstand (Voltmeter)

Parallelwiderstand (Ampermeter)

Schaltungen mit Kondensatoren

Mehrere Kondensatoren Reihenschaltung

Zwei Kondensatoren Reihenschaltung

Blindwiderstand XC eines Kondensators

Zeitkonstante eines R/C-Glieds

Ladespannung zu einem Zeitpunkt

Kondensatorspannung zu einem Zeitpunkt

R oder C zu einer Ladespannung

RC Reihenschaltung

RC Parallelschaltung

RC Hochpass

RC Tiefpass

RC Differenzierer

RC Integrierierer

RC Grenzfrequenz berechnen

R + C bei gegebener Impedanz

Schaltungen mit Spulen

Induktivität einer Spule

Blindwiderstand einer Spule

L/R Reihenschaltung

L/R Parallelschaltung

L/R Hochpass

L/R Tiefpass

L/R Grenzfrequenz

L/R Differenzierglied

Transformator

Kondensatoren und Spulen

Resonanzfrequenz

Serienschwingkreis

Parallelschwingkreis

Parallelschaltung

Serienschaltung

Gleichrichter- und Dioden

Einweg Gleichrichtung

Einweg Gleichrichtung mit Ladekondensator

Zweiweg Gleichrichtung

Zweiweg Gleichrichtung mit Ladekondensator

LED Vorwiderstand

Vorwiderstand zur Zenerdiode mit variabler Last

Vorwiderstand zur Zenerdiode